Je vous avais déjà brièvement parlé des premières lignes de tramways bruxelloise, exploitées par la société Vaucamps, dans un article précédent.

En date du 15 mars 1872, une ligne supplémentaire est ouverte à concession, en deux tronçons:

a) une ligne rue de la Loi, depuis l'impasse du parc jusqu'au Rond-Point

b) une ligne se détachant de la première et suivant les rues de Trèves, Belliard, Latérale et Ducale, la place des Palais, la place Royale, la rue de la Régence, la place du Petit-Sablon,

les rues aux Laines, de l'Artifice, des Quatre-Bras, les boulevards de

Waterloo, du Midi, de l'Abattoir, Barthélémy, de l'Entrepôt, d'Anvers, du Jardin Botanique, de l'Observatoire et du Régent jusqu'à la rue Belliard.

Le cahier des charges de l'appel d'offre est assez intéressant à lire. On y apprend notamment:

*

que les rails seront profilés et fixés de manière ne produire aucune

entrave pour la circulation des voitures ordinaires, aucun danger pour

les piétons et aucun obstacle pour l'écoulement des eaux pluviales.

*

que la disposition, la forme et les dimensions des voitures devront

être préalablement approuvés pour la Collège de la Ville de Bruxelles,

et que la largeur maximale des véhicules, y compris toute saillie

quelconque, sera de 2m20.

*

que l'entrée et la sortie des voitures seront établies à l'avant et à

l'arrière. Il ne pourra avoir ni portière ni marchepied sur les côtés.

*

que les voitures circulant sur terrain plats pourront contenir 60

personnes au maximum, et celles roulant sur les terrains à pente ne

pourront en contenir que 40. Chaque voiture portera l'inscription du

nombre de personnes qu'elle pourra contenir.

*

que l'itinéraire que suivront les voitures sera indiqué à l'extérieur

de celles-ci par une inscription succincte et lisible à distance.

*

que les voitures seront munies de lanternes à l'avant et à l'arrière.

Chaque voiture aura son numéro d'ordre peint sur l'avant, l'arrière et

sur les deux côtés.

*

que chaque voiture devra être pourvue de freins capables de permettre,

en toute sécurité, la descente des plus fortes pentes du réseau.

* que le conducteur devra pouvoir, sans quitter son siège, effectuer la manoeuvre de freins.

*

qu'un costume-uniforme et un numéro distinct sont obligatoires pour les

conducteurs et les receveurs dans l'exercice de leurs fonctions.

* que les voitures ne pourront marcher à une vitesse de plus de 12 kilomètres à l'heure.

*

que le service commencera assez tôt pour être en activité sur tout le

parcours: au plus tard à 7h30 du matin en été et à 8h en hiver. Il

finira au plus tôt en été à 11h du soir et en hiver, à 10h du soir. Le

nombre de voyage, les heures de départ et d'arrivée seront fixés de

commun accord entre le concessionnaire et le Collège, sans toutefois

que, à chaque station, il puisse s'écouler un intervalle de plus de 10

minutes.

*

que le concessionnaire est tenu de publier à ses frais et autorisé à

vendre, au prix maximum de 10 centimes, des livrets renfermant toutes

les indications relatives aux heures de départ et d'arrivées, aux points

d'arrêts, à l'application des taxes et en général tous les

renseignements concernant le chemin de fer américain qui seraient de

quelconque utilité pour le public.

*

qu'une taxe kilométrique devra être payée annuellement à la Ville

pendant toute la durée de la concession. Elle ne pourra être inférieur à

1.500 francs du kilomètre.

*

que le concessionnaire sera tenu de transporter gratuitement les

employés de l'Administration communale dans l'exercice de leurs

fonctions, ainsi que le matériel d'incendie.

*

que le matériel, tant fixe (les rails) que mobile, devra être entretenu

constamment dans les meilleures conditions, sous tous les rapports,

pendant toute la durée de la concession.

L'attribution du publique de cette ligne de tramways dite "des boulevards circulaires" sera adjugée à la Compagnie Becquets Frères (Société Brésilienne des Tramways), moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 4.120 francs par kilomètre de voie concédée.

|

| Construite en 1873 par les Ateliers Evrard à Bruxelles, ce véhicule fut le premier tramway ouvert mis en service sur le réseau bruxellois. Il assurait du service sur la "Promenade circulaire" qui effectuait le "Tour des Boulevards". |

Notons que la mise en exploitation de la ligne (avec 25 voitures) va s'avérer un peu plus compliquée que prévue (suite à des problèmes juridiques quant au tracé de la ligne) et un peu plus onéreuse que prévu (car si un cheval suffit pour remorquer les voitures sur les boulevard du bas de la ville, deux sont nécessaire sur les reste du parcours. De plus, deux chevaux supplémentaires sont nécessaire pour vaincre la rampe du boulevard du Jardin Botanique, et au retour, un cheval supplémentaire est également nécessaire sur les boulevards du Midi et de Waterloo).

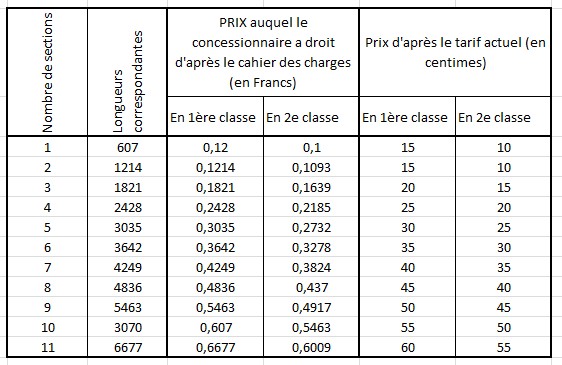

Le

prix à réclamer par voyageur pour un parcours effectué entre deux

points quelconques et par une même voiture était fixé de la manière

suivante:

En seconde classe:

Prix = fr.0-05 X (le nombre de section à parcourir totalement ou partiellement), minimum fr. 0-10.

En première classe:

Prix = le prix total de la seconde classe + fr. 0-05.

Sur

les parties du réseau pour lesquelles il existe des billets de

correspondance, le parcours effectué au moyen de ces billets donnera

lieu à la même perception que si le trajet s'effectuait sans changement

de voiture.

La ligne est mise en service dans le courant de l'année 1873. On peut ainsi lire, dans "L'Indépendance Belge" du 24 décembre 1872: "Le tramway du boulevard Botanique sera construit vers

la mi-février 1873, en sorte qu'une communication directe sur rails

sera établie entre l'église de Laeken et le Bois de la Cambre. La ligne

du boulevard circulaire sera achevée vers la même époque. D'autres

travaux de ce genre complèteront bientôt le réseau de notre capitale,

qui n'aura plus rien à envie, sous ce rapport, aux villes de Vienne ou

de Francfort."

|

| Plan de la concession Becquet - été 1874 |

En 1880, cette ligne des boulevards circulaires comportait 15 sections. Le tour complet représentait 0.75 centimes, autrement dit un prix prohibitif pour l'époque. La fréquence était d'un tramway toutes les 10 minutes, de 7h30 à 23h en été et de 8h à 22h en hiver.

La Compagnie Becquet Frères sera absorbée en date du 24 novembre 1879 par la société des "Tramways Bruxellois", avec effet au 9 mars 1880.

Pour illustrer cet article, je vous ai trouvé un joli billet qui a voyagé sur cette ligne en juillet 1889, après que la ligne ait été reprise par les "Tramways Bruxellois":

Bonne soirée,

Callisto